Il 2021 è dedicato alle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Nato il 29 maggio 1265 e scomparso il 14 settembre 1321, il Sommo Poeta vive in uno dei periodi di massima espansione di Firenze, diventandone testimone della vita sociale e politica.

I sanguinosi conflitti tra guelfi e ghibellini, la divisione tra bianchi e neri nel partito guelfo, la corruzione della Chiesa, in continua lotta col potere temporale.

Dante Alighieri ci lascia un’eredità letteraria dal valore inestimabile e non a caso è considerato “il padre della lingua italiana”, in quanto per primo comprende l’importanza del volgare.

Nel 1306 intraprende la redazione della “Divina Commedia” alla quale lavora per tutta la vita. Un’opera monumentale, ricchissima dal punto di vista stilistico, strutturale e dei contenuti, un capolavoro senza tempo che ancora oggi merita di essere letto e studiato.

La “Commedia”, inoltre, racconta molto di Dante, della sua personalità, del suo amore per Beatrice, della sofferenza provata a causa della sua condizione di esule. Inoltre fornisce giudizi forti sulle personalità del suo tempo, critiche ed invettive ai vizi della società a lui contemporanea, restituendoci un quadro vivido e realistico della Firenze a cavallo tra Duecento e Trecento.

Per celebrare il settecentenario di Dante, per tutto il corso del 2021 più di trenta istituzioni fiorentine, coordinate dal Comune di Firenze, hanno deciso di raccontare la storia del poeta. Conferenze, giornate di studi, eventi e mostre, in digitale e, possibilmente, anche in presenza.

Vi basterà cliccare qui per scoprire il programma.

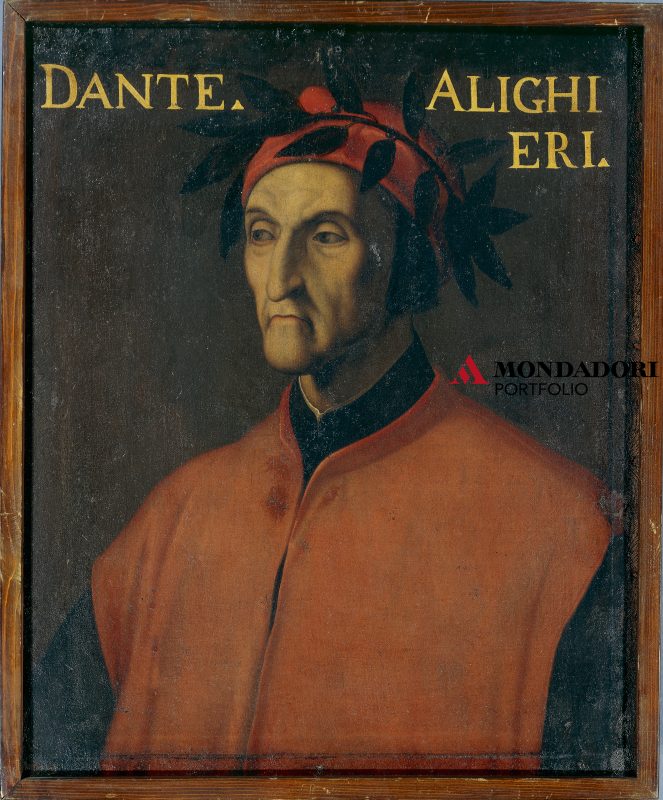

Ritratto di Dante Alighieri dipinto di Antonio Maria Crespi detto il Bustino (1580-1630), 1613-1621, olio su tela, Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.

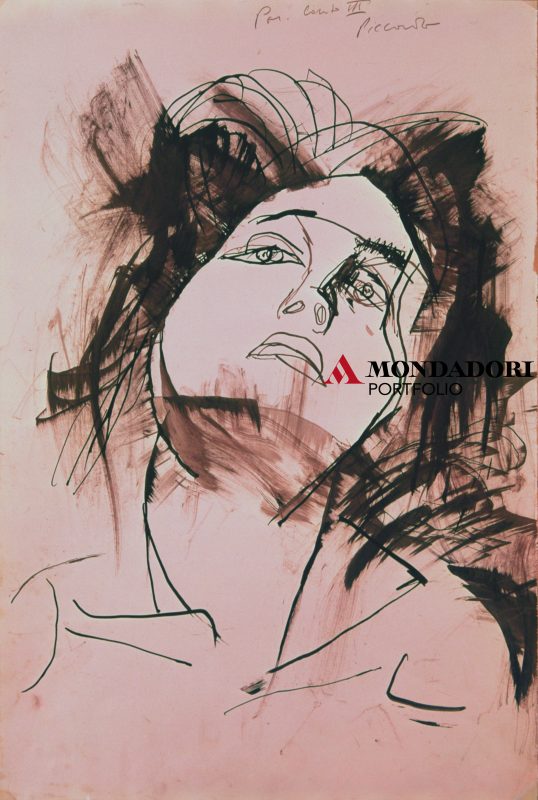

Renato Guttuso, Piccarda Donati nel cielo della Luna, XX secolo, inchiostro su carta. Dante incontra Piccarda Donati nel cielo della Luna, nel terzo canto del Paradiso; in alto, al centro del foglio, la scritta ‘Par. canto III Piccarda’.

Giuseppe Bertini, Vetrata dantesca, 1851, XIX secolo. Italia, Vercelli, Museo Francesco Borgogna. Dante siede su di un trono tardogotico, ai cui lati sono Beatrice e Matilde di Canossa, con il capo ornato da decorazioni fitomorfe. Nella parte superiore, la Vergine circondata da angeli. Ai lati della Madonna, sono San Francesco e San Domenico. Nella parte inferiore, uno stemma con l’iscrizione “O muse, o alto ingegno, or m’aiutate; o mente che scrivesti ciò ch’io vidi, qui si parrà la tua nobilitate” e, appena sopra, un cerchio circondato di alloro reca il nome del poeta.

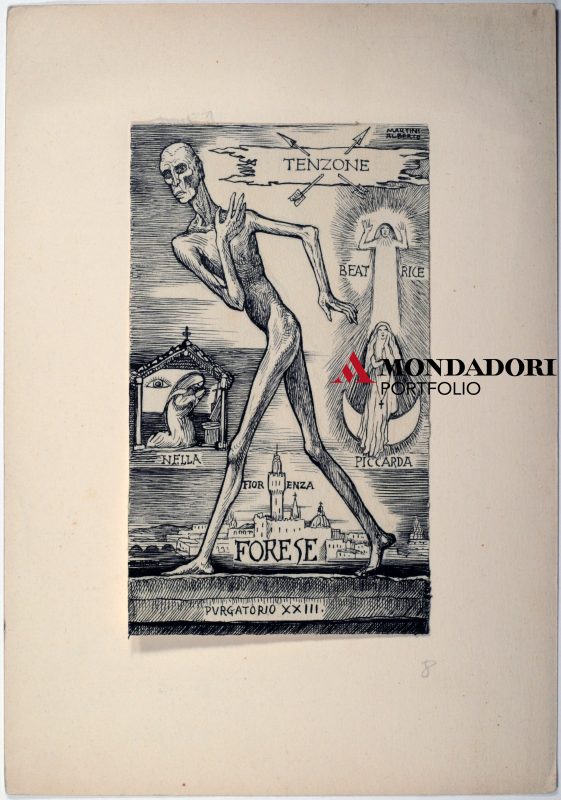

Alberto Giacomo Spiridione Martini conosciuto come Alberto Martini, Album Dantesco, 1920-1930, XX secolo, matita, china, guazzo. Italia, Oderzo (Treviso), Fondazione Oderzo Cultura. Illustrazione del Canto ventitreesimo del Purgatorio. Forese Donati, anima penitente, è raffigurato come un uomo nudo e scheletrico. Dietro di lui, alcune donne esemplari: Beatrice Portinari, Piccarda e Nella Donati. Sotto, il profilo della città di Firenze.

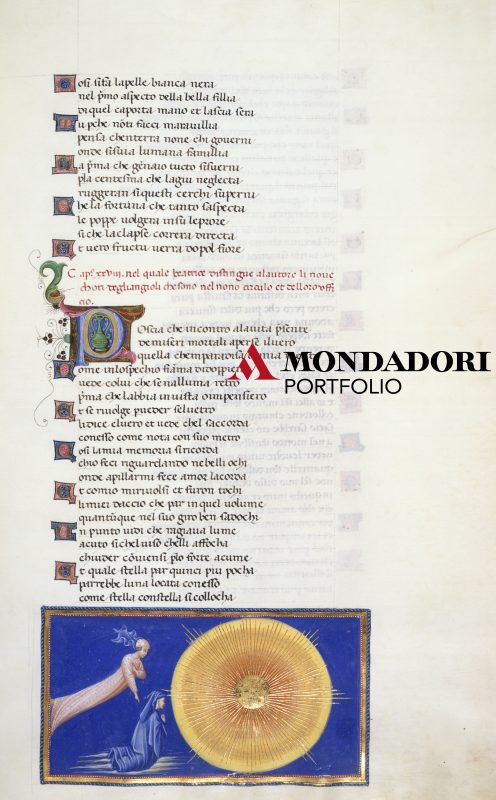

Diovanni di Paolo. Paradiso, Canto XXVIII. La miniatura mostra Beatrice in bilico e Dante inginocchiato accanto al Cielo del Primum Mobile, con la luce di Dio al centro. Italia, 1450 circa.

Enrico Pazzi, Monumento a Dante Alighieri, 1865, XIX secolo, marmo bianco. Italia, Toscana, Firenze, Piazza Santa Croce.