185 anni fa, il 19 luglio 1834, nasce a Parigi uno degli esponenti più apprezzati dell’Impressionismo: Edgar Degas.

Sognatore solitario, Degas passa gran parte del suo tempo rinchiuso nel suo studio, dedicandosi alla sperimentazione delle più disparate tecniche pittoriche.

Compie un viaggio in Italia che gli consente di ammirare e studiare i grandi capolavori della storia. Ma Degas è anche alla ricerca di elementi nuovi, che si allontanino dalla tradizione occidentale: si avvicina così all’arte e alle stampe giapponesi.

Inoltre, Degas viene profondamente influenzato da un’invenzione di questi anni: la fotografia. Egli studia come l’immagine della realtà cambi dopo essere stata filtrata dall’obbiettivo e cerca di trasferire sulla tela quel concetto del “cogliere l’attimo”, per quanto labile e rapido sia.

Ecco spiegato l’interesse di Degas per i cavalli e le ballerine, i cui movimenti rapidi e sinuosi diventano una possibilità di studio per cogliere la varietà di pose che un corpo assume in azione.

Mondadori Portfolio, in collaborazione con Electa, propone alcuni dei più bei capolavori di Edgar Degas.

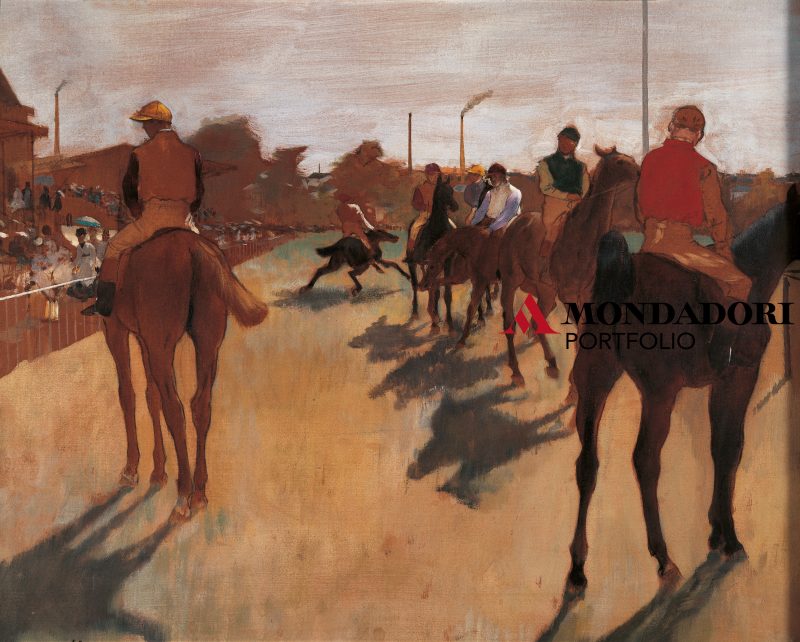

Cavalli da corsa davanti alle tribune

A riprova dell’interesse di Degas per i cavalli, ammiriamo questa tela del 1866-68 intitolata “Cavalli da corsa davanti alle tribune”. Il tema dell’ippodromo con i cavalli, in effetti, era uno dei preferiti dall’artista, che vi individuava un pretesto per studiare le forme e il movimento. Degas ricrea l’atmosfera delle corse: i fantini si avviano alla partenza, la competizione è ormai prossima ad iniziare e l’eccitazione è palpabile, come dimostra lo scatto improvviso del cavallo sullo sfondo.

L’orchestra dell’Opéra

Degas ama immortalare episodi di vita quotidiana, ecco spiegato il tema di questo dipinto: il teatro. Il punto di vista non è frontale, come era abitudine nelle rappresentazioni di questo genere. Ci sembra di essere a pochi passi dall’orchestra, in mezzo al pubblico, immersi nella scena. Inoltre, sullo sfondo, le teste delle ballerine sul palco sono fuori dall’inquadratura e questo rende ancora più l’effetto di uno scatto fotografico.

La famiglia Bellelli

In questo dipinto Degas raffigura la zia paterna Laure, il marito, il barone Gennaro Bellelli, e le due figlie, Giovanna e Giulia. La zia si erge statuaria e autoritaria nel suo abito nero, rivolgendo al marito uno sguardo indifferente. Degas, in questo modo, rivela la difficile situazione coniugale che opprimeva entrambi. Le due bambine, invece, sembrano ignare dei conflitti tra i genitori. Giovanna, sovrastata dalla presenza possessiva della madre, volge il suo viso verso l’osservatore, consapevole di essere dipinta. La sorella, invece, volge distrattamente lo sguardo in basso a destra, dove si sta divincolando un piccolo cane, per metà fuori dall’inquadratura. La posizione di Giulia, con la gamba accavallata e le mani sui fianchi, mostra il desiderio di seguire l’animale e sottrarsi a un’atmosfera soffocante e claustrofobica.

La prova di ballo sulla scena

Anche in questo caso, il punto di vista scelto da Degas appare insolito: la scena è ripresa da una posizione leggermente sopraelevata e di lato. Scriveva il pittore Giuseppe De Nittis: “Gli abiti di mussola sono talmente diafani e i movimenti così veridici […]”. A spiegazione della prima osservazione, Degas sceglie delle sfumature delicate, neutre, lattee, così da conferire alle ballerine un senso di leggerezza. L’illuminazione, inoltre, mette ancora più in evidenza il chiarore dei tutù. Per il secondo punto, la scena appare così realistica in quanto Degas, come in una fotografia, non fa altro che cogliere un normale momento della prova generale.

Le stiratrici

Questo dipinto è uno delle quattordici opere che Degas dedica al tema delle stiratrici. Di fondo, l’obiettivo resta invariato: testimoniare la contemporaneità di Parigi e i momenti della vita quotidiana. In particolare, in questa serie di tele, il fine del pittore è raccontare i duri mestieri che il popolo era costretto a compiere per vivere. Degas s’intrufola in un’umile lavanderia, dove troviamo due stiratrici: la prima impugna una bottiglia di vino e sbadiglia; la seconda ha le braccia tese sul ferro da stiro, che muove con fatica sulla biancheria.

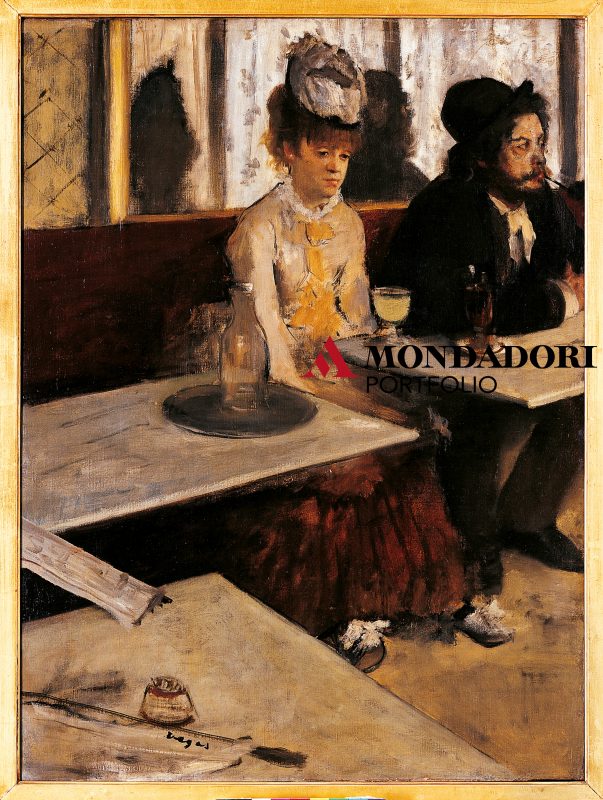

L’assenzio

Da buon testimone della vita parigina del suo tempo, Degas non può ignorare il mondo notturno della sua città e il proliferare dei caffè, luoghi di incontro per pensatori e artisti. La scena si svolge, per l’appunto, nel terrace del Cafè de la Nouvelle-Athènes. Degas usa come modelli l’attrice Ellen Andrée e il bohémien Marcellin Desboutin. I due interpretano una prostituta, abbigliata in modo pateticamente lussuoso, e un corpulento barbone parigino. Nella solitudine e nell’infelicità che domina i volti dei personaggi, l’alcol sembra il loro unico compagno. Il liquido verde nel bicchiere della donna è assenzio, un liquore amaro aromatizzato con menta e anice, divenuto particolarmente popolare nell’Ottocento per il suo basso costo e le sue doti inebrianti e allucinogene.

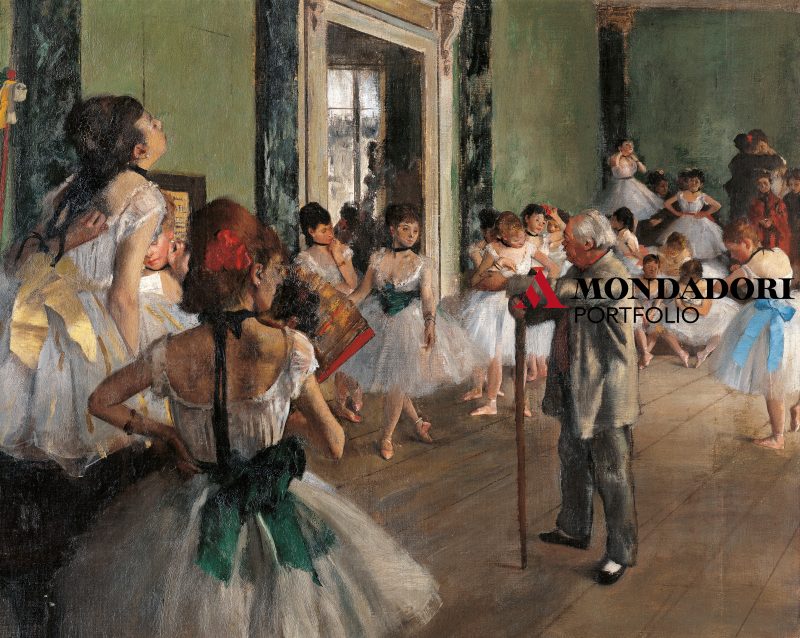

La lezione di Danza

Degas medita a lungo su questo quadro, ben tre anni, dal 1873 al 1875. Seppur risultato di un lungo studio, di cui sono rimasti decine di bozzetti e schizzi preparatori, “La lezione di danza” appare un’opera nata di getto, quasi un’istantanea fotografica. Degas raffigura una giovane ballerina che si appresta a eseguire gli esercizi sotto il vigile occhio del maestro, il celebre coreografo francese Jules Perrot. Le altre ballerine, sfinite dalla lezione, approfittano per concedersi un momento di pausa. Anche in quest’opera, il pittore coglie un attimo casuale e ne cattura i gesti più naturali e spontanei: da chi si aggiusta lo chignon a chi sbuffa, da chi si gratta la schiena con una mano a chi si siede sul pavimento.