Questo mese ricorre l’anniversario di morte di Michelangelo Buonarroti, scomparso a Roma il 18 febbraio 1564 all’età di 88 anni.

Scultore, pittore e architetto, Michelangelo è originario di un piccolo paese della Toscana, vicino ad Arezzo. Trasferitosi a Firenze, entra nella scuola del maestro fiorentino Ghirlandaio.

Lo spiccato talento artistico di Michelangelo viene notato da Lorenzo il Magnifico che lo accoglie nel suo palazzo dove ha modo di venire a contatto con i grandi pensatori umanisti dell’epoca. Alla corte dei Medici egli esegue le sue prime sculture, la “Battaglia dei Centauri” e la “Madonna della Scala” per citarne un paio.

Nel 1494, impaurito dalle voci di una prossima caduta dei Medici, Michelangelo fugge a Bologna, poi raggiunge Venezia e, infine, si reca a Roma dove scolpisce la famosa “Pietà” Vaticana.

Fra il 1501 ed il 1505 è di nuovo a Firenze. In questi anni realizza una serie di grandi capolavori, primo fra tutti il David di marmo, collocato all’ingresso di Palazzo Vecchio.

Nel marzo del 1505 papa Giulio II chiama Michelangelo a Roma per commissionargli il suo monumento sepolcrale. Nel maggio del 1508, dopo una clamorosa rottura e riappacificazione con il papa, firma il contratto per la decorazione del soffitto della Cappella Sistina.

In quattro anni Michelangelo affresca una superficie di cinquecento metri e, al termine di questa monumentale opera, viene ufficialmente riconosciuto come uno dei maggiori artisti di tutti i tempi.

Mondadori Portfolio omaggia il talento e il genio di Michelangelo Buonarroti con una gallery dei suoi capolavori più belli.

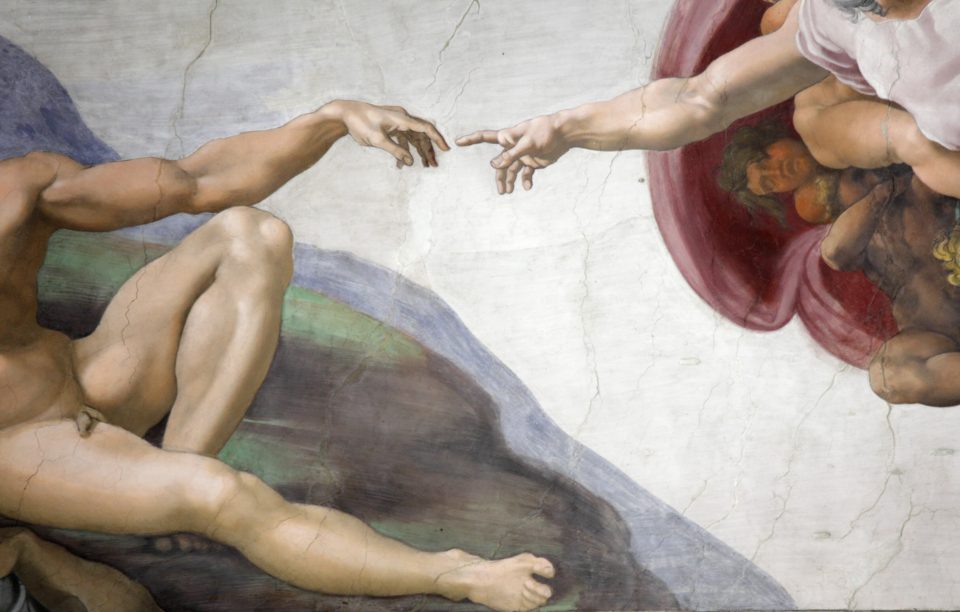

La Cappella Sistina

La grande opera della decorazione della Cappella Sistina fu commissionata da Papa Giulio II e realizzata da Michelangelo in quattro anni. Rappresenta nove episodi tratti dal libro della Genesi. Lateralmente sono rappresentati venti giovani nudi, detti Ignudi, dalle sembianze umano angeliche. Sono poi presenti otto vele triangolari disposte lungo le pareti maggiori con scene bibliche. Sempre lungo le pareti maggiori vi sono invece sedici lunette, sottostanti alle vele, nelle quali sono raffigurati gli antenati di Cristo. Tra le vele vi sono gli indovini ebrei detti Profeti e quelli pagani chiamati Sibille. Apice dell’opera è il Giudizio Universale: Michelangelo rappresenta il momento in cui gli angeli suonano le trombe per lo scatenarsi dell’Apocalisse.

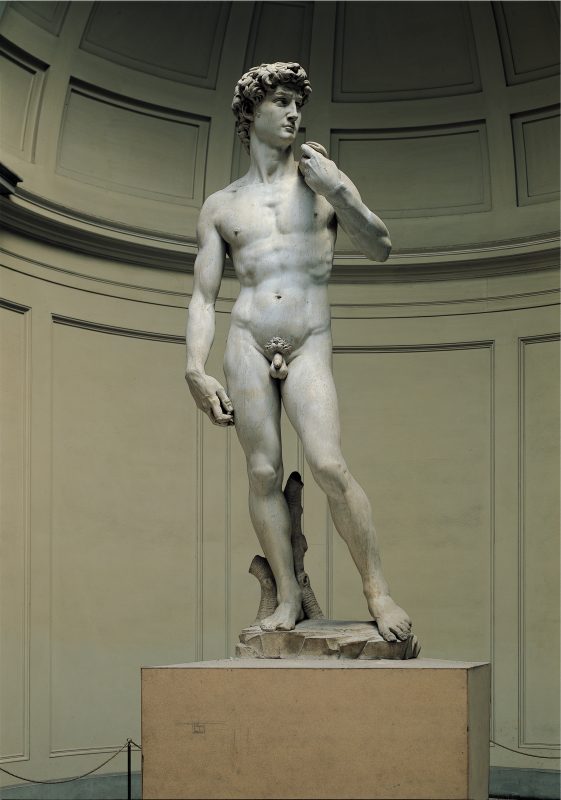

Il David

Nel luglio del 1501 Michelangelo fu incaricato dall’Opera del Duomo di realizzare una statua raffigurante Davide e Golia. All’epoca aveva solo 26 anni. Il soggetto è tratto dalla Bibbia ed era già stato rappresentato da altri grandi scultori fiorentini del Rinascimento, uno tra i tanti Donatello. Questi avevano sempre raffigurato Davide come un giovanetto dopo che aveva già tagliato la testa al gigante Golia. Michelangelo, invece, stravolse la tradizione rappresentando Davide come un giovane uomo mentre tiene nella mano destra il sasso e sulla spalla sinistra la fionda, pronto a colpire il gigante. Michelangelo rappresenta magistralmente la tensione del ragazzo: dall’espressione intensa degli occhi ai muscoli contratti fino alle vene in rilievo.

La Pietà

Dal 1496 al 1501 Michelangelo si trova a Roma. Il cardinale francese Jean Bilhères de Lagraulas gli commissiona una statua in marmo che raffiguri la Pietà da porre sulla sua tomba, all’interno di una delle cappelle della chiesa di Santa Petronilla. L’artista ci lavora nel 1498 e conclude il tutto nel 1499-1500. Ha soltanto 25 anni. Qualche tempo dopo, durante i lavori per la ricostruzione della Basilica di San Pietro in Vaticano, la chiesa di Santa Petronilla viene distrutta. La Pietà viene quindi spostata in San Pietro.

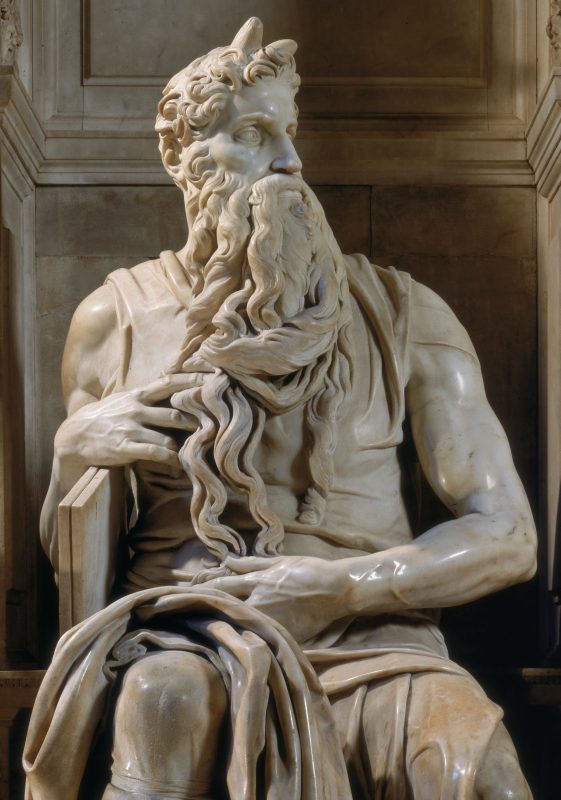

Mosè

Dal 1545, nel transetto di destra della Chiesa di San Pietro in Vincoli, si può ammirare uno dei capolavori dell’arte cinquecentesca, il Mosè. La statua, scolpita da Michelangelo nel 1513 per ornare il monumento funebre che Giulio II aveva commissionato al Buonarroti, fu completata solo alla morte del papa (poi sepolto nella basilica di San Pietro in Vaticano). L’opera ritrae un maestoso Mosè seduto, con le Tavole della Legge sotto il braccio, mentre con l’altra mano accarezza la sua lunga barba. Il momento rappresentato da Michelangelo è quello successivo alla consegna dei Comandamenti sul monte Sinai, quando Mosè trova gli israeliti intenti a venerare un vitello d’oro. Mosè sembra sul punto di alzarsi e dare sfogo alla sua rabbia, perfettamente resa dalle vene gonfie e dai muscoli in tensione.

Tondo Doni

Michelangelo dipinse questa Sacra Famiglia per Agnolo Doni, mercante fiorentino convolato a nozze con Maddalena Strozzi nel 1504. Michelangelo aveva da poco studiato le potenzialità del formato circolare, molto apprezzato nel primo Rinascimento per gli arredi. Il “Tondo Doni” è concepito come un gruppo scultoreo inserito in una composizione piramidale. Le torsioni dei corpi, la concatenazione dei gesti tra i personaggi e l’espressività dei volti testimonia la conoscenza e lo studio da parte di Michelangelo dei grandi marmi del periodo ellenistico che stavano emergendo dagli scavi delle ville romane proprio in quegli anni. La cornice del tondo, probabilmente disegnata da Michelangelo stesso, è stata intagliata da Francesco del Tasso. Vi sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, simboli della famiglia Strozzi.

Pietà Rondanini

La Pietà Rondanini è una scultura in marmo realizzata da Michelangelo Buonarroti nel 1552-1553 (prima versione) e rimaneggiata dal 1555 circa al 1564. Oggi è conservata nel Museo del Castello Sforzesco a Milano. Si tratta dell’ultima opera dell’autore il quale, secondo le fonti, vi lavorò fino a pochi giorni prima di morire. Nel gruppo si alternano parti condotte a termine, riferibili alla prima stesura, e parti non finite, legate ai ripensamenti della seconda versione mai compiuta. Maria non sembra più reggere il figlio, ma i due sembrano piuttosto unirsi in un abbraccio.

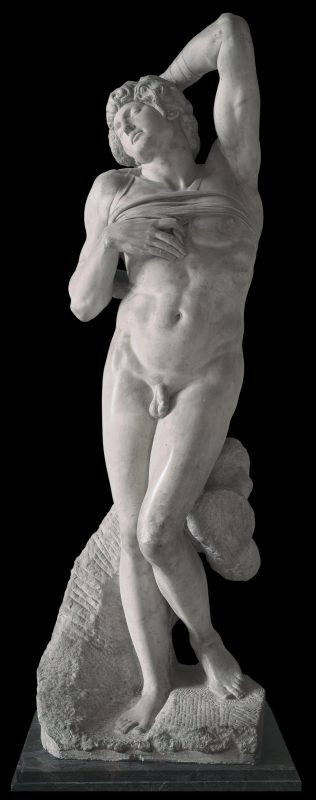

Schiavo morente

Lo Schiavo morente, databile al 1513 circa, è conservato nel Museo del Louvre a Parigi. I due “schiavi” del Louvre risalgono al secondo progetto per la tomba di Giulio II, destinati alla parte inferiore del monumento funebre. Lo schiavo è abbandonato in una posa languida, con i lacci che gli attraversano il petto, scostati appena da una mano, mentre il braccio sinistro è piegato in alto a reggere la testa mollemente in caduta.