In questa estate calda, che potrebbe essere la più calda mai registrata da un secolo e mezzo a questa parte, assumono un senso angosciante i dati dei climatologi dell’Intergovernmental Panel on Climate Change dell’ONU, che ci proiettano in un XXI secolo bollente. Le temperature globali nei prossimi 100 anni potrebbero crescere da 1,6 a 6,4 °C. Un intervallo che disegna un futuro oscillante tra una situazione tollerabile (un aumento inferiore ai 2 °C) e il disastro totale (un aumento superiore ai 4 °C). L’accordo sulla riduzione delle emissioni di CO2 siglato a Parigi un anno e mezzo fa nel corso della Conferenza sui cambiamenti climatici (COP21) potrebbe essere tardivo o di scarsa efficacia, dato che gli Stati Uniti, i maggiori emettitori di gas serra a livello globale, hanno intenzione di chiamarsene fuori. Che cosa resta quindi da fare? Sperare nel buon senso dei governi, nella scienza e nella tecnologia, le uniche vie per contenere il riscaldamento globale. Ma il mondo sta cambiando, tanto o poco ancora non è dato sapere, e dobbiamo farcene una ragione. Adattarci, cercare di comprendere il futuro che ci si para di fronte, sono sfide che dobbiamo cominciare ad affrontare ora. Il cambiamento climatico è un fatto e l’umanità comincia a sperimentarne sulla propria pelle gli effetti. Eventi estremi, iceberg colossali che vagano nel sud Atlantico, ghiacciai che scompaiono nel giro di pochi anni, siccità sempre più frequenti, tempeste e alluvioni: il tempo delle mezze misure è passato.

Incendio boschivo in Portogallo, 2017

Incendi

Mezza penisola italiana prende fuoco a causa degli incendi boschivi, per lo più dolosi, ma sostenuti dalle temperature di questa estate torrida. Nel 2017, dall’inizio dell’anno a oggi, più di 75000 ettari di verde sono andati in fumo. Il problema, tuttavia, non è solo locale. Negli ultimi decenni le ondate di calore e la siccità hanno sostenuto gli incendi boschivi in buona parte del pianeta, specialmente nell’emisfero boreale. Nella foto un pompiere lotta con le fiamme a Leiria, in Portogallo, nel giugno scorso. Un violento e improvviso incendio ha ucciso più di 60 persone bloccate nei veicoli sorpresi dal fuoco mentre attraversavano un bosco.

Un bambino trasporta un contenitore vuoto per l’acqua in Cambogia, 2016Siccità

Un bambino trasporta un contenitore vuoto per l’acqua in Cambogia, 2016Siccità

Mentre anche qui, in Italia, 11 regioni si apprestano a proclamare lo stato di calamità a causa della siccità provocata dall’anticiclone Caronte, negli ultimi 20 anni si sono registrati fenomeni siccitosi in molte aree del pianeta. A essere colpite sono spesso le aree sub tropicali e paesi già economicamente deboli. Cambogia, Laos e Vietnam, sempre nel 2015, hanno sperimentato la siccità estrema causata dal fenomeno climatico periodico noto come El Niño che provoca un forte riscaldamento delle acque dell’oceano Pacifico centro-meridionale e orientale. Nell’anno seguente la siccità è tornata a colpire la regione. La foto risale al 2016, un bambino cambogiano trascina una tanica da riempire verso il punto di distribuzione dell’acqua. I pozzi nel suo villaggio sono vuoti e la popolazione locale deve fare affidamento sulle ONG per ottenere l’acqua necessaria alla sopravvivenza

La comunità di New Orleans dopo il passaggio dell’uragano Katrina, 2005

Le inondazioni

Secondo il World Meteorological Organization (WMO) le alluvioni sono state l’evento estremo più frequente dall’inizio del millennio. I meteorologi dell’Università dell’Illinois hanno detto che, a causa dell’innalzamento del livello di mari e oceani, nei prossimi trent’anni la frequenza delle inondazioni potrebbe raddoppiare. Sono a rischio aree costiere molto popolose come quelle del Sud Est Asiatico o della costa est degli Stati Uniti. Nella foto l’inondazione di New Orleans del 2005, quando gli argini della città si sono dimostrati drammaticamente inutili nel contrastare gli effetti dell’uragano Katrina. La combinazione tra la straordinaria violenza dell’uragano, il livello del mare e l’impreparazione delle comunità locale ha causato centinaia di morti e l’evacuazione di quasi mezzo milione di cittadini.

Un tornado supercella in Nebraska, 2008

Eventi climatici estremi

Eventi come quello di Katrina portano già le stimmate del cambiamento climatico.

Sempre secondo un rapporto del WMO, che prende in analisi il periodo tra gli anni Settanta del secolo scorso e la prima decade di questo millennio, in 40 anni si sono registrati in tutto 8835 eventi meteo e climatici estremi, con un bilancio globale di quasi 2 milioni di morti e 2400 miliardi di dollari di danni. Secondo gli esperti questo trend è destinato ad aumentare. Nella foto un tornado in formazione.

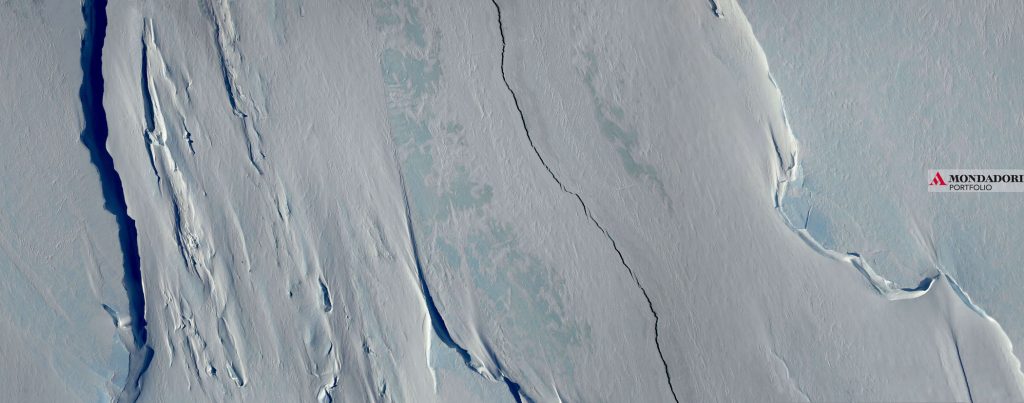

La frattura dell’iceberg Larsen C avvenuta a Luglio 2017

Poli e ghiacciai in ritirata

Se la notizia del distacco di un iceberg grande come la Liguria dal Polo sud ha fatto scalpore (nella foto osserviamo la lunga frattura che demarca la linea di separazione tra l’iceberg e il pack antartico), lo scioglimento dei poli e dei ghiacciai perenni è sotto osservazione da decenni. Il Polo nord, in meno di 40 anni, ha perso una superficie pari a più di cinque volte l’estensione dell’Italia. In soli due anni (2015-2016), a causa del caldo record, il Polo nord ha perso 1,6 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio. Anche i ghiacciai in alta quota si stanno ritirando con una velocità senza precedenti. Secondo il World Glacier Monitoring Service i ghiacciai, a livello globale hanno perso tra mezzo metro e un metro di ghiaccio negli ultimi 10 anni. La velocità di ritirata delle lingue glaciali è tale che continuerebbe per qualche tempo anche in caso di raffreddamento del pianeta.