Il genio artistico di Piero della Francesca

A 530 anni dalla sua morte, Mondadori Portfolio in collaborazione con Electa rendono omaggio a Piero della Francesca, maestro di prospettiva, matematica, geometria e teologia.

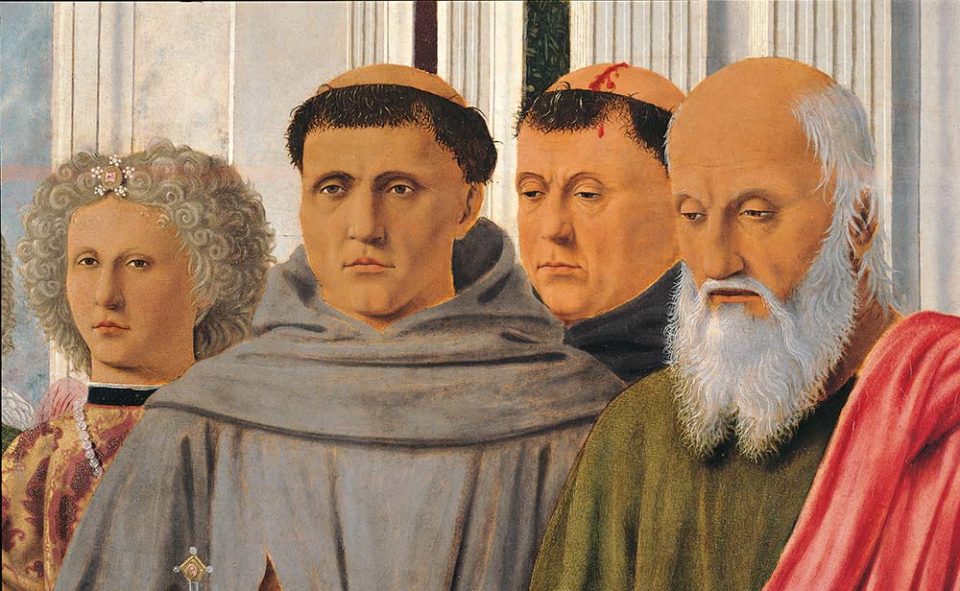

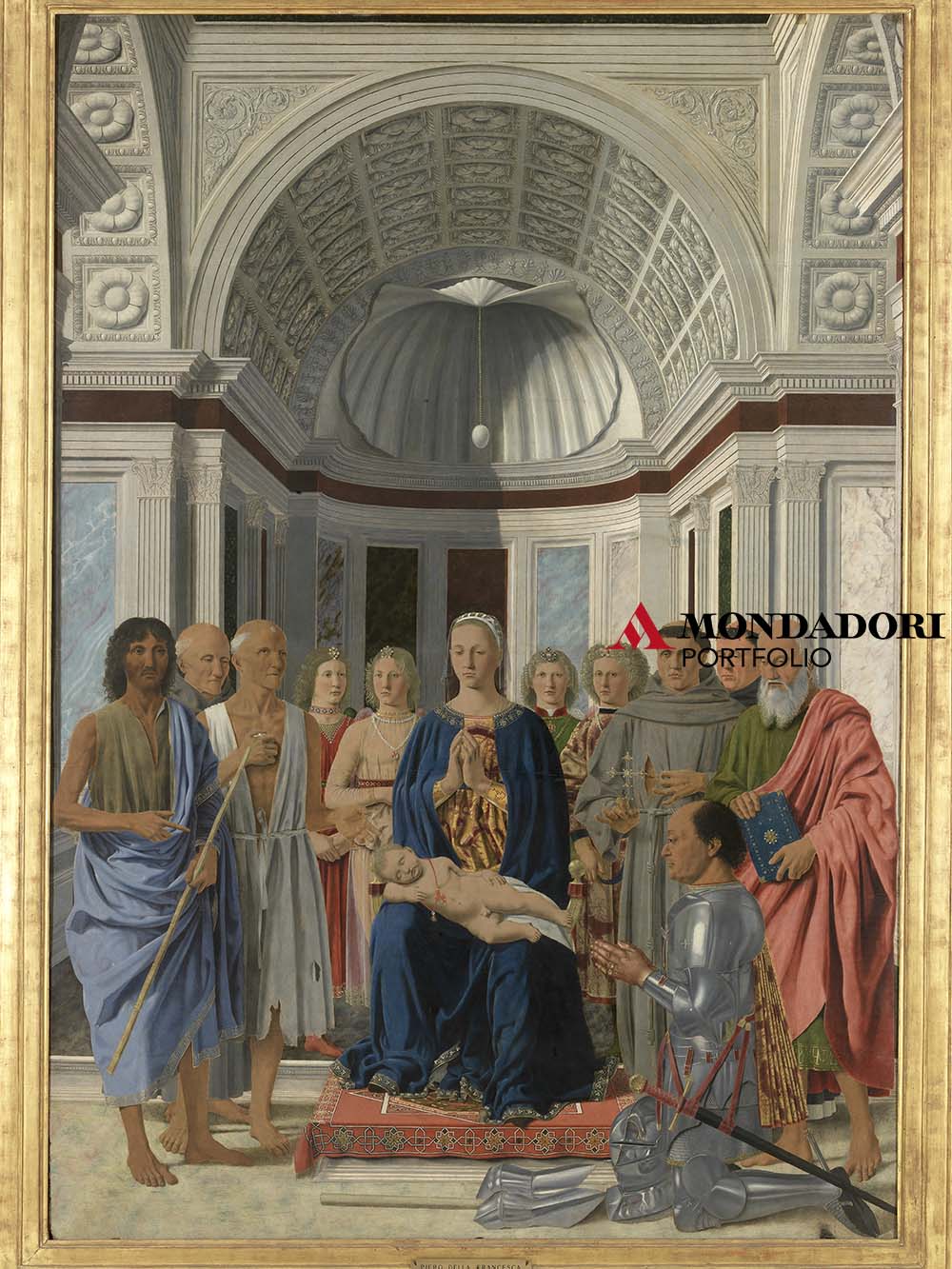

Pala Montefeltro o Pala di Brera o Pala di San Bernardino

Quest’opera, un olio e tempera su tavola conservato alla Pinacoteca di Brera di Milano, è forse uno dei capolavori più noti di Piero della Francesca. Avvolta in un mantello blu, la Madonna siede in trono, le mani giunte, in atto di adorazione di Gesù Bambino, sdraiato sul suo grembo. Quest’ultimo e sua madre sono circondati da una schiera di santi e angeli. Sulla sinistra, San Giovanni Battista regge un bastone tra le mani. In basso a destra, il Duca Federico da Montefeltro inginocchiato e in armi, con la spada al proprio fianco. In alto al centro, due rappresentazioni simboliche: alla conchiglia scolpita, segno della nuova Venere e della bellezza eterna, è appeso un uovo di struzzo, raffigurante il dogma della verginità di Maria.

La gioventù

Piero di Benedetto de’ Franceschi, noto come Piero della Francesca, nasce tra il 1412 e il 1418 a Borgo Sansepolcro.

Si trasferisce a Firenze diventando uno degli aiutanti di Domenico Veneziano; questa fase sarà fondamentale nell’evoluzione del suo percorso artistico, in particolare per quanto riguarda lo studio della luminosità di un’opera.

Madonna col Bambino (Madonna di Senigallia)

La scena mostra una Madonna con il Bambino tra due angeli, all’interno di un’abitazione. Il taglio del dipinto è insolito: i protagonisti sono rappresentati come mezze figure, tagliate dal margine inferiore del dipinto. A sinistra si vede una finestra aperta da cui proviene un raggio di sole che illumina il pulviscolo atmosferico lungo la traiettoria, disegna dei riflessi nei capelli, nelle vesti e nei gioielli dei personaggi.

L’influenza fiamminga

Dal 1440 Piero della Francesca soggiorna presso diverse corti italiane, da Urbino a Bologna fino a Ferrara.

Proprio in quest’ultima trova impiego presso il Castello degli Estensi dove ha modo di incontrare Rogier van dre Weyden e, dunque, approcciarsi all’arte fiamminga.

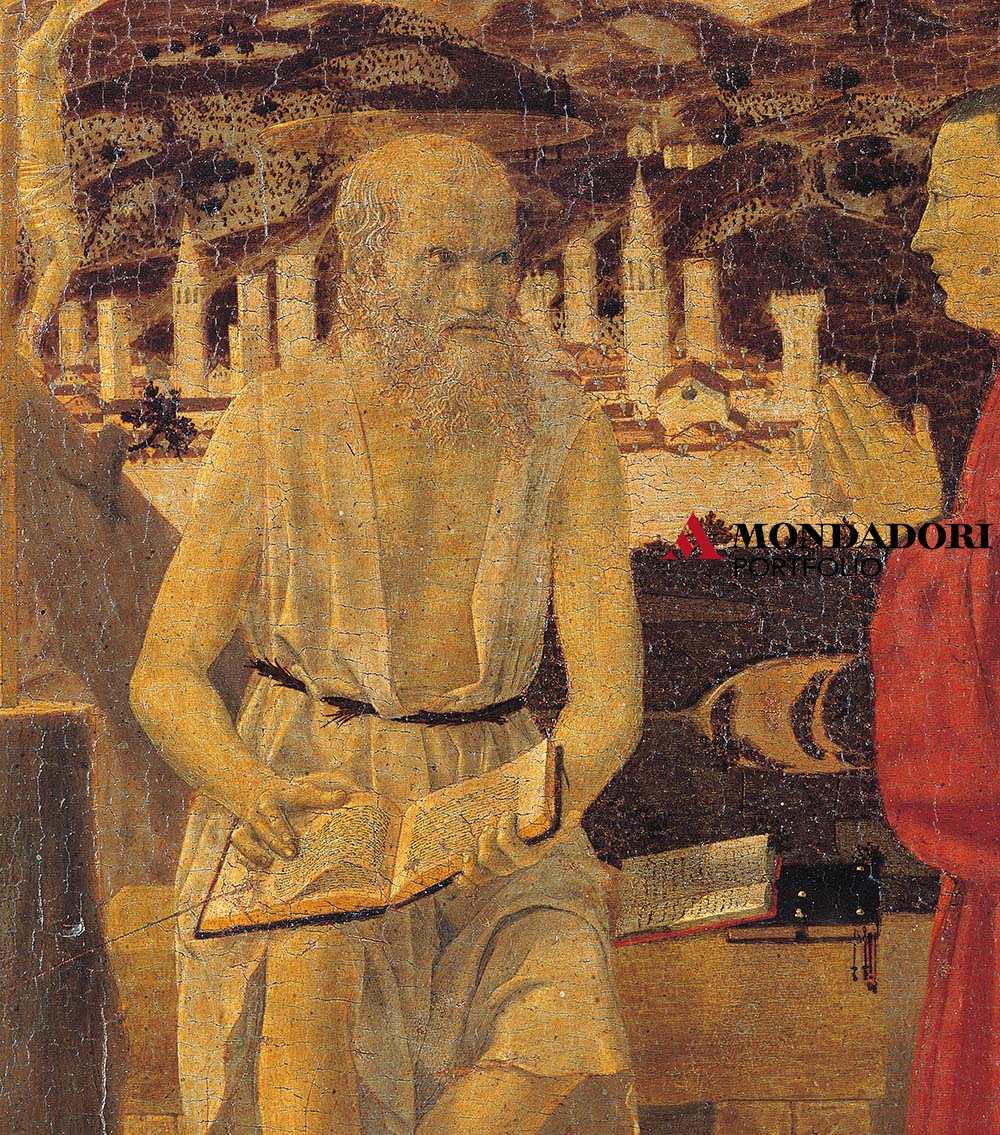

San Girolamo e un devoto

San Girolamo, vestito di una tunica stretta in vita da una cinta di rami spinosi, è ritratto mentre sospende la lettura di un testo per l’arrivo di un supplicante, con molta probabilità il committente del dipinto. Si respira un senso di grande solennità data dalla cadenza geometrica delle forme e dal ricorso di linee verticali che scandiscono la profondità dei piani.

Piero della Francesca a Rimini

All’inizio degli anni Cinquanta, egli si trova a Rimini. Si occupa dell’affresco di Sigismondo Malatesta nel Tempio Malatestiano.

Dopo avere conosciuto Leon Battista Alberti, si trasferisce ad Ancona, in seguito a Pesaro e, infine, a Bologna.

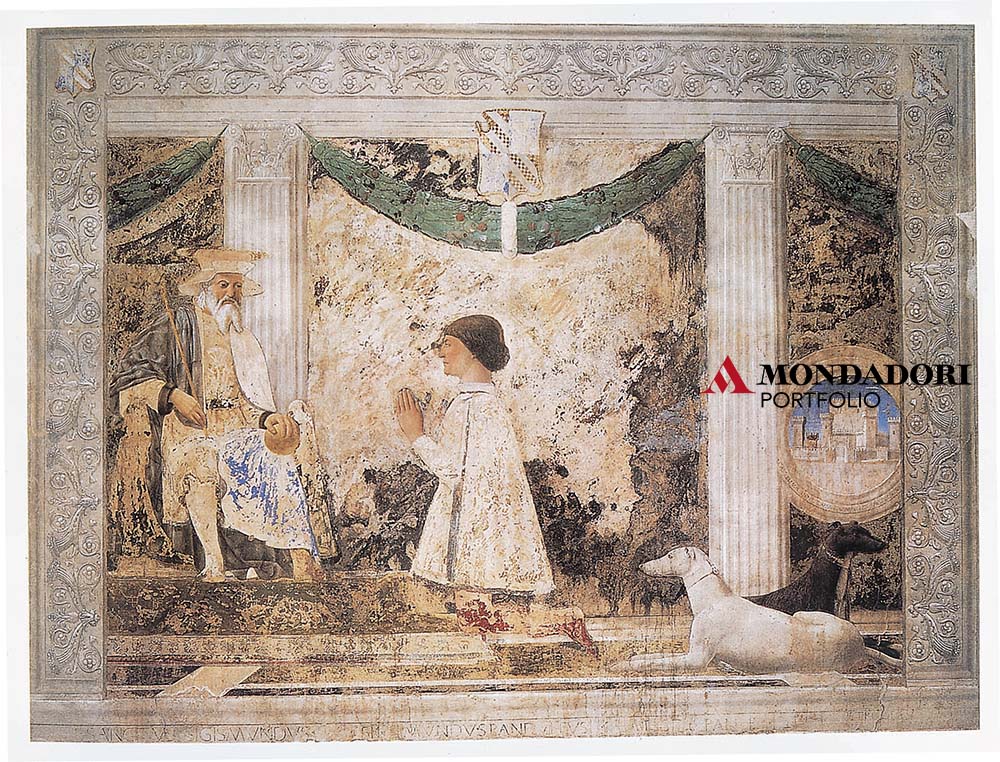

Sigismondo Pandolfo Malatesta in preghiera davanti a san Sigismondo

Al centro dell’affresco vediamo Sigismondo Pandolfo Malatesta inginocchiato, ritratto di profilo e con le mani giunte. Prega san Sigismondo, re dei Burgundi e suo protettore, il quale è ritratto seduto in trono. Nell’opera di percepisce un “quieto carattere statuario”, dato dalla monumentalità delle figure, dall’impianto geometrico delle paraste sullo sfondo e dalla luce chiara e cristallina.

Il soggiorno a Roma

Tra il 1458 e il 1459 Piero della Francesca si trova a Roma. È Papa Pio II a chiamarlo e commissionargli gli affreschi nel Palazzo Apostolico (oggi, al loro posto, vediamo gli affreschi della prima sala delle Stanze Vaticane di Raffaello).

A Roma l’artista entra in contatto con diversi colleghi spagnoli e fiamminghi e ne trae nuove tecniche per la rappresentazione realistica dei fenomeni atmosferici.

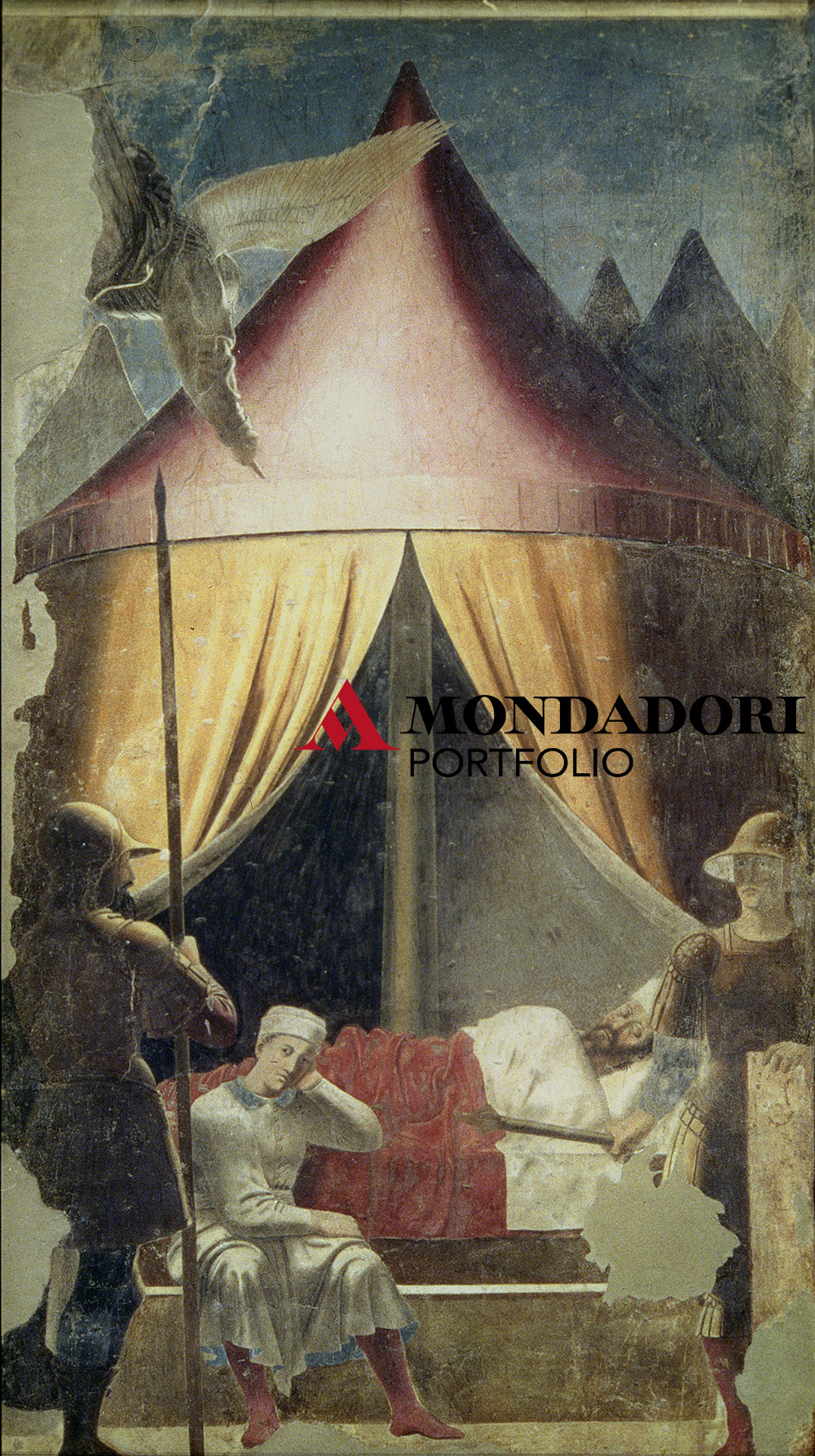

Sogno di Costantino

In questa tela la luce è la protagonista assoluta: essa sembra prediligere alcune zone del quadro, come la tenda dell’imperatore ed il suo interno, lasciando in disparte i soldati. La luce, oltre a fungere da illuminazione della scena, indica anche la vittoria della luce cristiana contro l’oscurità del paganesimo.

Piero della Francesca e la matematica

Piero della Francesca è stato anche autore di trattati matematici e di geometria prospettica.

Negli anni Settanta del Quattrocento viene colpito da una grave malattia agli occhi che, progressivamente, lo costringe ad abbandonare la sua attività pittorica.

Per tale motivo, egli si dedica agli studi matematici e scientifici. Tale impegno confluirà nella pubblicazione di tre trattati: “De corporibus regolaribus“, “Trattato d’abaco” e “De prospectiva pingendi”.

Battesimo di Cristo

Il dipinto è realizzato secondo una rigorosa costruzione geometrica tramite l’uso di corpi platonici, di cui l’artista tratta nel “De corporibus regularibus”. La grandezza di Piero della Francesca in questa opera risiede nel fatto che, nonostante costruisca una realtà dominata da precise regole matematiche, la composizione appaia naturale e trasmetta un senso di calma e serenità. L’azione, infatti, pare sospesa nel momento in cui l’acqua sta per scendere sul capo di Cristo.

Piero della Francesca muore il 12 ottobre del 1492 a Borgo Sansepolcro.